-

時尚與奢侈的完美結合 北京“蘭會所”擁抱世界

- 發布: 2011-5-26 13:30 來源:

一品中國

文字: 大 |

中 |

小

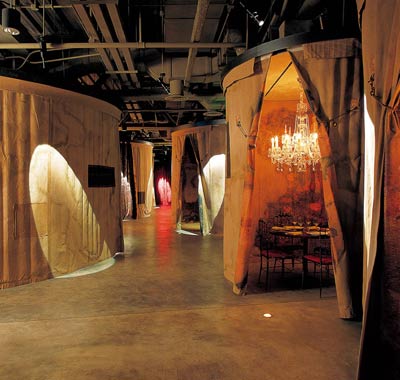

蘭會所是個令北京人感到自豪的作品。一方面它向世界展現出北京不落人后與世界接軌的小資情調與時尚細膩,同時它又滿足了消費者對場所的幻想、歸屬與期待感。北京人在蘭會所感受到了自己融入在中外歷史的洪流、現代與古代交錯之中,擁抱了世界的感覺油然而生;外國人在蘭會所,感受到在某個角落中有自己家園的親切及一絲絲的鄉愁情愫,一晚消費下來,可能會有某個瞬間覺得置身于塞納河左岸某個古老小咖啡館或紐約Lexington大道W Hotel的酒吧里。

“世界”這個主題可能是蘭會所最清晰不過的。在各式各樣風格的家具擺設環境下,自由式排列的”混搭”、“拼貼”氣氛中,地理中心及歷史主流是不存在的概念。在當代中國急于想要擁抱全世界的年代里,北京長安街上出現了一個這樣的名師之作,是喜。只是置身在蘭會所時,中國在哪里?那個空間里只為“中國”安排了一條長桌和兩排柜子。

也許比你想象的更多一直以來,我都認為Naive是表達我個人對法國設計師感覺的最佳詞匯,無論是Pierre Bernard海水一般純凈的名片底色,Laurence Madrelle橘色的鞋,Etienne Mineur火紅上衣兩側大面積酸橙色休止符形裝飾,還是Robert Massin的彩虹襪子……他們的優雅總是與頑皮相伴,即便是在視覺藝術中處理暴力的打斗場景也多少帶有幾許輕松和調侃的意味。貝多芬的曲子、搖鏡頭的技術都可以是消減血腥的元素。他們以特屬于他們自己的方式詮釋藝術,結果必須淋漓盡致而又唯美,無論過程是簡約還是繁復、輕巧還是隆重、嚴肅還是幽默。

面對這樣的設計,理性分析工具的鋒利性難以展現,因為尋不到剖析的切口,而任何的歸類也都會是徒勞,因為靈感永遠輕快地飄浮于空中,怎么可以找到束縛它的工具?概念顯然也不適用。它們是如此這般地鮮活而真實可感,且不問理論是灰色的,生命之樹常青。所以,能做的只有描述,愉快地運用形容詞做誠實的記錄,還原具象的場景。在面對菲利普•斯塔克設計的俏江南•蘭會所時,我如是想……

TAG: 蘭會所 俏江南 奢華 時尚 張蘭

-

- 編輯:阿榮

來源: 一品中國

-

- 奢華

- 珠寶

- 美容

- 服飾

- 女人

-

- “生如夏花——黃夢潔作品展”在福.

- 探密超薄機芯制表工藝的極限

- 三叉星徽耀動北京車展——梅賽德斯.

- 唯雅諾皓馳版重裝上市,頂級MPV續寫.

- 福建奔馳引領高端商務車進入“奔馳.

- 熱波來樂 聯想的娛樂營銷新時代

- 千張續航 千里為伴——卡西歐推出長.

- 聯想ThinkPad掀起五一促銷狂潮——.

- 與時尚同行 卡西歐炫耀亮相Shangh.

- 蘋果手機不夠微博,ezshare易享派w.

- 歲末尋寶新去處 翡翠原石50元秒殺

- “日落之鉆” 界上最大的梨形鮮彩黃鉆

- 『百年好合——胡焱榮翡翠藝術展』.

- DERAIN高品級美鉆 閃耀幸福人生

- 喬易•塞納多首飾演繹女性至真.

- 瑞恩鉆飾牽手百合網,讓鉆石的光芒.

- 佐卡伊七夕珠寶大愛中國元素新品中.

- 瑞恩鉆飾會員突破兩百萬 重禮尋“曾.

- 量販鉆石行業打響渠道戰:每克拉美.

- 玉翠山莊韻·香逸主題驚艷亮相上海.

- 伊利己悅宣言:做自己的人間四月天

- 美容達人曬“神秘駐顏術”,瞬間年.

- 歡迎光臨VINISTYLE直營旗艦店

- “大娘”變“少婦” 諾曼姿原液逆轉.

- 伊利己悅“粉”時刻,讓美麗此刻出發

- 源自德國的殿堂級膠原蛋白,Dlishk.

- 誰能幫我整成哥哥張國榮的外形?

- 揭秘緊致肌膚的凝世秘密----歐瑞蓮.

- 伊利己悅“粉”時刻 成白領女性時.

- 靜佳白葡萄籽:來自法國的抗氧化奇跡